제3자적 시점에서 한국전쟁의 전모를 낱낱이 밝힌

『한국전쟁 전사全史』

이해영 객원기자 / 증산도 서울관악도장

*상씨름 종결 대전쟁 공사

하루는 상제님께서 말씀하시기를 “장차 난리가 난다. 우리나라에서 난리가 나간다.” 하시고 문득 크게 호통치시기를 “불칼로 쳐도 안 들을거나!” 하시니라.

이어 말씀하시기를 “대란지하大亂之下에 대병大病이 오느니라. 아동방我東方 삼일 전쟁은 있어도 동적강銅赤江은 못 넘으리라. 서울은 사문방死門方이요, 충청도는 생문방生門方이요, 전라도는 둔문방遁門方이니 태전으로 내려서야 살리라. ○○은 불바다요 무인지경無人之境이 되리라.” 하시니라.

또 말씀하시기를 “무명 악질이 돌면 미국은 가지 말라고 해도 돌아가느니라. 이마두가 선경을 건설하기 위해 도통신과 문명신을 거느리고 화물표를 따라 동방 조선으로 들어오리니 신이 떠난 미국 땅은 물방죽이 되리라.” 하시고 “일본은 불로 치리니 종자도 못 찾는다.” 하시니라. (도전道典 5:406)

온전히 과거가 되지 않은 전쟁, 6.25 한국전쟁

1950년 6월 25일 일요일 새벽 4시 40분, 북한군의 일제 공격으로 시작된 6.25 전쟁(한국전쟁韓國戰爭). 이 전쟁은 미국이, 뒤이어 중공과 소련이 잇달아 참전하며 주변 모든 나라를 끌어들인 ‘준準세계전쟁’, ‘동북아시아 전쟁’이었다! 그리고 전쟁의 2막은 남한이 북한의 선제공격을 역이용해 미군과 함께 북진 무력 통일을 도모하는 과정이었다.

이는 행동하는 일본의 대표적 지식인이자 지한파知韓派로도 유명한 역사학자 와다 하루키和田春樹 도쿄대 명예교수가 2002년 출간한 저서 『한국전쟁 전사全史』에서 펼친 핵심 주장이다.

한국전쟁을 다룬 ‘가장 포괄적이고 균형 잡힌 책’으로 평가받는 이 중요한 저작은 출간 20여 년 만에 우리말로 번역돼 나왔다. 그 이유는 한국전쟁의 참전국이 많은 것과도 연관되어 있다. 당사자인 한국어, 영국과 미국의 영어, 그리고 러시아어, 중국어, 일본어 자료까지 해독할 수 있어야 하기 때문이다. 이해의 수준은 일상 회화 수준이 아니라, 학술 언어로 이해하는 수준을 의미한다. 여기에 그 지역의 문화와 역사를 관통했을 때 얻어지는 언어력을 고루 갖추어야 했다. 소련 해체 이후 공개된 수많은 자료와 한국전쟁과 관련해 반드시 확인해야 할 사료와 연구를 직접 읽고 해독할 수 있어야 하는데 여기에 적합한 드문 연구자가 와다 교수이다. 그는 상호 교차를 통해서만 얻을 수 있는 사실의 확인과 발굴, 나아가 전쟁에 관여한 국가와 개인들에 대한 고른 관심을 연구에 반영하여 ‘전사全史’를 서술하였다.

저자는 아직 완전히 끝나지 않은 이 전쟁을 되돌아보고 성찰하자고 힘주어 말하고 있다. 여기에는 ‘전쟁은 왜, 어떻게 시작되었는가. 각국은 무엇을 위해 전쟁을 했는가. 전쟁은 국제 질서를 어떻게 바꾸었는가.’ 하는 근본적인 물음과 이에 대한 해답을 찾아 가면서, 전쟁의 자초지종을 상세하게 밝히고 있다.

구체적으로는 김일성과 스탈린, 마오쩌둥은 왜 우리 대한민국에 대한 남침을 계획했을까? 미국은 북한의 침략 계획을 몰랐을까? 미국이 원했던 것은 한반도 통일이었나, 현상 유지였나? 남북한, 미국, 소련, 중국, 일본, 타이완은 한국전쟁을 통해 무엇을 얻고자 했을까? 중국은 이 전쟁을 왜 항미원조抗美援朝 전쟁이라 주장했을까? 이 책은 이런 여러 가지 풀리지 않는 질문에 대해서 찾아 가는 과정이다.

아마 독자들은 저자가 밝혀내는 전쟁의 모습에서 한 걸음 더 나아가 근원적으로는 지난 한국전쟁과 불원간 한반도를 중심으로 닥칠 대전쟁이 지금의 우리에게 주는 진정한 의미가 무엇인지에 대해서 찾아보게 될 것이다. 인류 역사의 전쟁은 어떻게 끝나게 되고 그 너머 찾아올 진정한 평화는 어떤 모습으로 우리에게 다가올지에 대한 해답의 실마리를 찾게 되리라.

지은이

와다 하루키和田春樹1938년 오사카에서 태어나 도쿄 대학교 문학부를 졸업했다. 1998년까지 도쿄 대학교 사회과학연구소 교수와 소장을 역임했다. 현재 도쿄 대학교 명예교수, 도호쿠 대학교 동북아시아연구센터 방문 교수다. 소련⋅러시아사 및 남북한 현대사 등 동북아 국제관계사가 주요 연구 분야다. 학자로서의 활동뿐만 아니라 베트남전 반대 운동, 한국 민주화 운동과의 연대 등을 주도해 일본을 대표하는 행동하는 진보 지식인으로 알려져 있다.

동북아시아 평화를 위해 활발하게 활동하고 있으며, 2010년 제4회 후광 김대중 학술상을 받았고, 2012년에 DMZ 평화상, 2019년에 만해상을 수상했다. 주요 저서로는 『일조교섭 30년사(日朝交渉30年史)』, 『김일성과 만주 항일전쟁』, 『한국전쟁』, 『북조선: 유격대 국가에서 정규군 국가로』, 『동북아시아 공동의 집』, 『한일 100년사』, 『동북아시아 영토 문제, 어떻게 해결할 것인가?』, 『북한 현대사』, 『러일전쟁과 대한제국』, 『위안부 합의 이후 한일관계』, 『한국병합 110년 만의 진실』 등 다수가 있다.

그는 미국 국무부와 첩보 기관의 기밀문서, 암호전보, 러시아(구舊소련)와 중국의 전쟁 관련 자료, 미국이 노획한 북한 자료 등 지금까지 공개된 수많은 자료를 총망라하여 한국전쟁의 전 과정을 이 책에서 극적으로 그려 냈다. 이 책은 저자 스스로 “내가 한국전쟁을 주제로 내는 마지막 책이 될 것이다.”라고 했을 정도로 그의 각고의 노력이 오롯이 담긴 한국전쟁 연구의 결정판이라고 할 수 있다.

번역한 사람

남상구 일본 지바 대학교에서 일본 현대사를 전공했다. 박사 논문은 〈전후 일본의 전쟁 희생자 기억 : 국가에 의한 전몰자 추도⋅현창⋅‘보상’〉이다. 일본에서 침략 전쟁의 기억이 어떻게 생산⋅유통⋅소비되는지를 분석했다. 2007년 1월부터 동북아역사재단 연구위원으로 근무하고 있다. 한일 역사 문제를 담당하고 있으며, 특히 야스쿠니 신사 문제, 일제 강제 동원 피해자 유골 문제, 일본 교과서 문제에 관심을 두고 연구 중이다. 저서로는 『식민 청산과 야스쿠니』, 『20개 주제로 본 한일 역사 쟁점』, 『일본 정치의 구조 변동과 보수화』 등이 있고, 번역서로는 『일본군‘위안부’ 그 역사의 진실』, 『한국병합 110년 만의 진실』 등이 있다.

조윤수 일본 도호쿠 대학교에서 한일 관계를 전공했다. 박사 논문은 〈한일 어업교섭의 국제정치 : 해양 질서의 탈식민지화와 ‘국익’의 조정〉이다. 1965년 한일 국교 정상화 과정에서 어업 협상 사례를 청구권 협상과 비교하여 분석했다. 2009년 12월부터 동북아역사재단 연구위원으로 근무하고 있다. 역사 현안을 담당하고 있으며 동아시아 외교, 한일 외교 문제에 관심을 두고 연구 중이다. 저서로는 『한일 협정과 한일관계』, 『한일관계의 궤적과 역사 인식』, 『일본군‘위안부’』, 『한일공문서를 통해 본 독도』 등이 있고, 번역서로는 『일본의 역사 인식』 등이 있다.

이 책에서 말하는 한국전쟁

이 책은 1945년 8월 15일 해방에서 이야기를 시작하고 있다. 그리고 한반도 전역을 자국의 영토라 주장하면서, 상대방을 자국 영토 일부에 자리 잡은 외국의 괴뢰로 치부하는 대항적인 두 국가의 탄생을 알리는 것으로 전개가 된다. 이후 1949년의 위기 상황과 북한 김일성의 일제 공격 방안이 정해진 상황, 그리고 전쟁 위기설이 공공연히 나돌 때 군 수뇌부 이동을 여러 번 단행하는 개전 전 한국군의 기묘한 행동 등을 서술하였다.

1950년 6월 25일 일요일 오전 4시 40분 북한군은 북위 38도 선상의 모든 지점에서 일제히 공격을 개시하면서 전쟁이 시작되었다. 불과 3일 만에 서울이 함락되고 이후, 낙동강 방어선에서 북한 인민군을 저지하였고, 인천 상륙 작전과 서울 수복, 평양 진격, 중공군 참전으로 인한 후퇴를 흥미진진하게 적고 있다.

이듬해인 1951년 7월 10일 정전회담이 시작됐고(정전회담을 진행하면서도 전쟁은 지속되고 있었다), 그 후 2년을 더 끌다가 1953년 7월 27일 유엔군 총사령관 미 육군 대장 클라크Mark. W. Clark와 중국인민지원군 사령원 펑더화이彭德懷, 조선인민군 사령관 김일성金日成이 정전협정停戰協定을 체결했다.

당시 대한민국의 이승만 대통령은 정전이 곧 분단으로 이어지기 때문에 결사적으로 반대하였고, 이런 집요한 자기주장은 미국이 앞으로 한국에 대한 안전보장을 약속하게 하는 데 완전히 성공하게 만드는 요인이 되었다.

외국 군대의 군대 철수, 한반도 문제의 평화적 해결 등과 같은 문제를 토의하기 위한 정치 회담은 정전 후 3개월 이내에 개최한다고 규정되어 있었으나, 정작 성사된 것은 아홉 달이 지난 1954년 4월 26일의 제네바 회담(Geneva Conference)이었다. 그러나 이 회담은 어떠한 합의도 하지 못한 채 6월 15일 결렬됐다. 결국 정전협정 후 마땅히 도래해야 할 평화조약 또는 평화협정은 맺어지지 않았다. 한국군과 미군이 북한군과 군사분계선을 사이에 두고 대치하는 상태가 70여 년이나 이어지고 있다. 눈앞의 전쟁은 끝났으나 평화는 끝내 실현되지 않았다.

이 책은 한국전쟁의 전모를 진보와 보수의 논리가 아니라, 오로지 1차 사료에 근거하여 구체적이고 객관적으로 서술하고 있다. 그래서 존스 홉킨스 대학교 국제대학원 교수이자 미국 우드로 윌슨 국제학술센터 연구책임자인 캐스린 웨더스비Kathryn Weathersby는 이 책을 “지금까지 출판된 한국전쟁사 서적 중에서 가장 포괄적이며 균형 잡힌 책”이라고 호평했다. 이 책은 712쪽에 달하는 방대한 분량의 연구서지만, 한국전쟁을 입체적으로 보여 주어 마치 재미있는 소설을 읽는 듯한 몰입감을 준다. 한국전쟁을 온전히 이해할 수 있게 하는 책이라는 생각이 든다.

전쟁 이후

전쟁이 남긴 것은 파괴와 엄청난 죽음이었다. 분단은 굳어져 우리 대한민국은 세계 유일의 분단 국가가 되어 버렸다. 그리고 남북 사회의 이질화는 한층 더 심해졌다. 국토의 분단은 가족들을 생이별하게 했다. 1천만이 넘게 이산가족이라는 비극이 발생했고 이는 현재 진행형이다. 통일을 위한 전쟁이 실패한 결과로 평화적 통일은 한없이 멀어진 것으로 보인다.

이제 한국전쟁이 정전협정으로 멈춘 지도 어느덧 70년이라는 세월이 지났다. 그동안 남북한은 국가로서의 존재를 서로 인정하고 있으며, 부전不戰 약속도 숱하게 했다. 남북 이산가족 상봉 행사가 열리고 남북 정상회담이 개최되고 2018년 미국과 북한 사이에 평화가 보장되기도 했다.

그러나 남북 양국과 양 국민 사이에 통일이 평화적으로 실현되리라는 굳건한 믿음은 뿌리내리지 못했다고 저자는 말한다. 평화보다는 전쟁 쪽으로 무게가 더 기울고 있는 현실에서 한국전쟁을 재고찰해야 한다는 주장이다. 즉 남북한 국민이 3년간의 전쟁을 과거의 일로 흘려보내고 평화를 향해 뚜벅뚜벅 걸어 나가려면, 쌍방 모두 무력으로 통일을 달성하기 위해 전쟁에 발을 담갔다는 공통 인식을 해야 한다는 것이다. 전쟁의 실체에 대해서 똑바로 보아야 한다는 점을 강조했다고 볼 수 있다.

저자는 우리 모두 전쟁을 함께 반성하고 서로에게 사죄할 필요가 있다고 한다. 이 전쟁에 대한 공통 인식이 없는 한, 그리고 더 나아가 반성과 사죄의 감정을 공유하지 못하는 한, 우리 대한민족은 공존과 평화를 향해 도약할 수 없다고 역설하고 있다. 한국전쟁에 대한 공통된 인식의 형성은 독립된 국토 위에 두 나라가 건설된 후 무력으로 통일국가를 세우려는 기도가 북에서 먼저 시작됐고 뒤이어 남에 파급됐으나, 모두 실패하면서 대립과 분단이 굳어지고 말았다는 사실을 인정하는 것이라고 저자는 전한다.

그래서 저자는 이 책을 썼고 한국어판 출판을 염원했으며, 그 바람이 이루어져 더할 나위 없이 기쁘고 감사하다는 소회를 전하고 있다. 한국전쟁 당시 중학교 1학년이었던 저자에게 한국전쟁은 그의 의식 세계에서 중요하게 자리 잡고 있으면서도 멀게 느껴지는 사건이었다고 한다. 이후 30대에 이른 저자가 베트남 반전 운동을 통해 한국전쟁을 다시 마주하게 되었고, 일본에 의한 아시아 침략 전쟁을 극복하는 과제와 일본이 지원한 한국전쟁*을 극복하는 과제가 ‘이중의 전후 극복’이라는 과제로 합쳐지는 것을 느꼈다고 한다. 침략전쟁의 극복을 위한 미청산未淸算의 식민지 문제라는 과제, 그리고 한국전쟁의 극복을 위해 정전 체제를 평화 체제로 전화시키는 과제가 그의 평생 과업이 되었다고 한다.

저자는 이미 『러일전쟁』이라는 대작을 쓴 바 있다. 『러일전쟁』을 번역한 이웅현 박사는 『러일전쟁』과 이 책 『한국전쟁 전사』는 와다 하루키가 쌓아 올린 두 개의 성채라고 표현하기도 했다. 『한국전쟁 전사全史』 추천서를 쓴 서울대학교 일본연구소 남기정 교수는 “그 성채를 오르는 것으로 한국전쟁의 극복 가능성을 확인하게 될 것이며, 성채 위에서 펼쳐진 한국전쟁이 ‘전경全景’ 속에서 좁게 난 평화로의 길을 찾아내게 될 것”이라 말하고 있다.

동아시아 30년 전쟁

이 책은 한국전쟁만 다루고 있지는 않다. 폭넓은 시야에서 당시의 시간과 공간을 크게 확장해서 사안을 좀 더 거시적으로 보게 해 준다. 바로 ‘동아시아 30년 전쟁’의 관점에서 본 한국전쟁이다. 즉 한국전쟁은 한반도를 중심으로 동아시아에서 전개된 여러 전쟁의 중핵中核이라고 할 수 있다는 점이다.

1894년 갑오 동학농민혁명이 일어나고, 이를 진압하기 위해 조선 조정은 청국과 일본에 군대 파병을 요청했다. 이후 청일전쟁이 벌어지고 이후 일본은 제2차 세계대전 패전까지 동아시아에서 계속해서 전쟁을 이어 왔다. 갑오 동학혁명 이후 일본의 전쟁은 50년 이상 지속되었으며, 이는 전 세계정세에도 큰 영향을 미쳤다.

일본의 전쟁사를 장식한 마지막 페이지는 ‘대동아공영권大東亞共榮圈’ 구축을 내건 태평양전쟁이었다. 그것은 오키나와의 옥쇄, 미군의 공습으로 (일본) 본토가 초토화되고, 인류 역사상 최초이자 마지막이 되어야 할 원자폭탄이 투하되는 결과를 낳았다. 이후 일본은 무조건 항복하였고, 1945년 8월 15일 일본의 전쟁도 마침내 끝이 났다. 우리 조선은 도둑처럼 찾아온 해방을 맞이하게 되었다.

하지만 그것이 동아시아에서 평화가 찾아왔음을 뜻하지는 않았다. 유럽과 달리 곧이어 새로운 전쟁이 시작됐다. 일본을 빼고, 동아시아 전역에서 내전에 휩싸이게 된 것이다. 만주 전역부터 중국 본토에 걸쳐 벌어진 국민당군과 중국 공산당군 간의 전쟁을 시작으로 인도차이나에서 베트남 공산주의자(베트콩)가 베트남 민주공화국의 군대와 함께 돌아온 프랑스 식민지주의자 군대와 전쟁을 벌였다.

아시아에서 벌어진 새로운 전쟁이 중국 공산당군의 승리로 끝나자, 소련은 국민당 정부에 대해 지지를 철회하고 중국 공산당(중공)과 연대했다. 그 결과 미국과 소련의 관계는 유럽뿐 아니라 아시아에서도 적대적으로 바뀌었다. 일본의 강제 점령에서 해방됐음에도 미⋅소에 의해 분할 점령된 한반도에서는 통일 독립 국가 건설을 요구하면서 공산주의적 민족주의 측과 비공산주의적⋅반공주의적 민족주의 측이 투쟁한 끝에, 각기 소련과 미국의 비호 아래 서로 대립하는 조선민주주의인민공화국과 대한민국이 탄생하였다. 그리고 이러한 대립은 두 나라 모두에서 무력 통일이라는 지향점을 만들어 냈다. 이 지향점은 미⋅소 대립의 출현과 결합하면서 소련의 지지와 원조를 등에 업은 북한의 공격으로 이어졌고, 그 결과 한국전쟁이 발발하기에 이른 것이다.

미국은 일본을 병참 기지, 출격 기지로 삼아 한국을 돕기 위해 참전했다. 동시에 미국은 중국 내전에도 간섭하며 타이완 해협에 제7함대를 파견해 타이완으로 도망친 국민당 정권 방위에 나섰다. 북한군은 한때 미군과 한국군을 완전히 궁지에 몰아넣었으나, 미군이 태세를 재건하며 북한군을 압도했다. 마치 씨름에서 샅바 싸움을 하면서 서로 공격을 주고받는 것과 같았다. 한국군이 미군과 함께 북한을 공격해 공산 정권을 쓰러뜨리려 할 때, (소련의 사주를 받은) 중공이 북한 편에서 참전해 미군과 한국군을 격퇴했다.

이때부터 한국전쟁은 한반도 안의 특수한 내전에서 미⋅중 전쟁으로 양상이 바뀌었다. 동시에 소련 공군이 중공군으로 위장해 참전하며 한반도 상공에서 벌어진 전쟁은 사실상 미⋅소 전쟁으로 발전했다. 그래서 한국전쟁은 남한과 북한 간의 내전이라기보다는 미국과 소련, 중공 그리고 여러 세계 국가가 참여한 제3차 대전의 성격이 강하다. 1951년 봄부터 개전 이전의 경계선을 둘러싸고 일진일퇴를 되풀이하다가 그해 7월 정전회담이 시작되고 2년 뒤 체결되었다. 그리고 이 정전협정은 70여 년이 넘는 세월이 흐른 지금도 평화조약으로 이행되지 않고 있다.

한국전쟁의 성격은 한마디로 동북아시아의 모든 나라를 끌어들인 동북아시아 전쟁이다. 중국의 공산화 혁명과 이 전쟁으로 동북아시아에서 새로운 질서가 확립됐다. 남북한의 관계는 물론이거니와 미국, 중국, 소련의 관계 더 나아가 일본과 타이완의 관계가 확정됐다. 또 이 전쟁으로 미⋅소 대립은 결정적인 단계로 진입하여 초강대국의 군사 대치라는 냉전冷戰(Cold War) 체제가 본격화됐다. 인도차이나전쟁은 한국전쟁과 함께 정전을 맞이했지만, 프랑스가 아닌 미국이 개입하면서 1960년대에는 베트남전쟁이 발발했다. 이 전쟁의 최종 국면에서 1970년 초 미⋅중 화해가 실현되면서 1975년 을묘년에 베트남전쟁이 끝났다. 동아시아 30년 전쟁이 일단락된 것이다.

그리고 1980년대 말 미⋅소 냉전도 막을 내렸다. 1991년 소련의 역사가 종말을 맞이함과 동시에 러시아가 사회주의에서 탈피하면서 북한의 고립과 긴장은 심화됐다. 그 사이 북⋅미 관계는 전쟁으로도 이어질 수 있는 일촉즉발의 상황에 놓였다. 실제로 1994년에는 북핵 위기 문제로 한반도에서 제2차 한국전쟁이 일어날 수 있다는 말들이 나왔고 현재 사실로 밝혀지고 있다. 우리는 한국전쟁이 이미 지나가 버린 과거사가 아님을 새삼 깨달아야 한다.

마무리하면서

잘 아는 듯하지만, 어쩌면 잘 알지 못하는 것이 한국전쟁이다. 우리 한반도를 중심으로 세계 주요 강대국이 모두 집결해 있는 지정학적 중요성이 무엇을 의미하는지 파악하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 지난 100년간 한반도를 중심으로 전개된 세계사 전개의 흐름이 어디로 향할 것인지 추론하는 것 또한 어려운 일이다.

지난 70년이라는 시간의 벽은 현 상황이 원래 그런 것처럼 여기게 할지도 모른다. 그런 점에서 이 책은 한국전쟁이 아직 끝나지 않았음을 절실히 깨닫게 해 준다. 아울러 한국전쟁은 비단 우리 민족만이 겪은 비극적인 내전이 아니라, 거대한 역사의 흐름 속에 전개된 사건의 일환이라는 점도 이해할 수 있다.

그리고 한국전쟁의 시작은 비록 거대한 비극으로 나타났지만, 결과적으로는 화평의 길로 나아가 공존과 상생으로 그 결론이 매듭지어질 것임을 천지공사를 집행하신 증산 상제님과 태모 고 수부님의 말씀을 통해 확신할 수 있다. ◎

우리나라의 진짜 역사 에 대해서 알고 싶으신가요? 증산도가 궁금하신가요? 태을주 수행이 해보고 싶으신가요?

아래 링크를 작성해 주시면 무료 소책자를 보내드리고 친절하게 안내해 드립니다.

http://db.blueweb.co.kr/formmail/formmail.html?dataname=sunet3330

'한민족의 역사와 정신세계' 카테고리의 다른 글

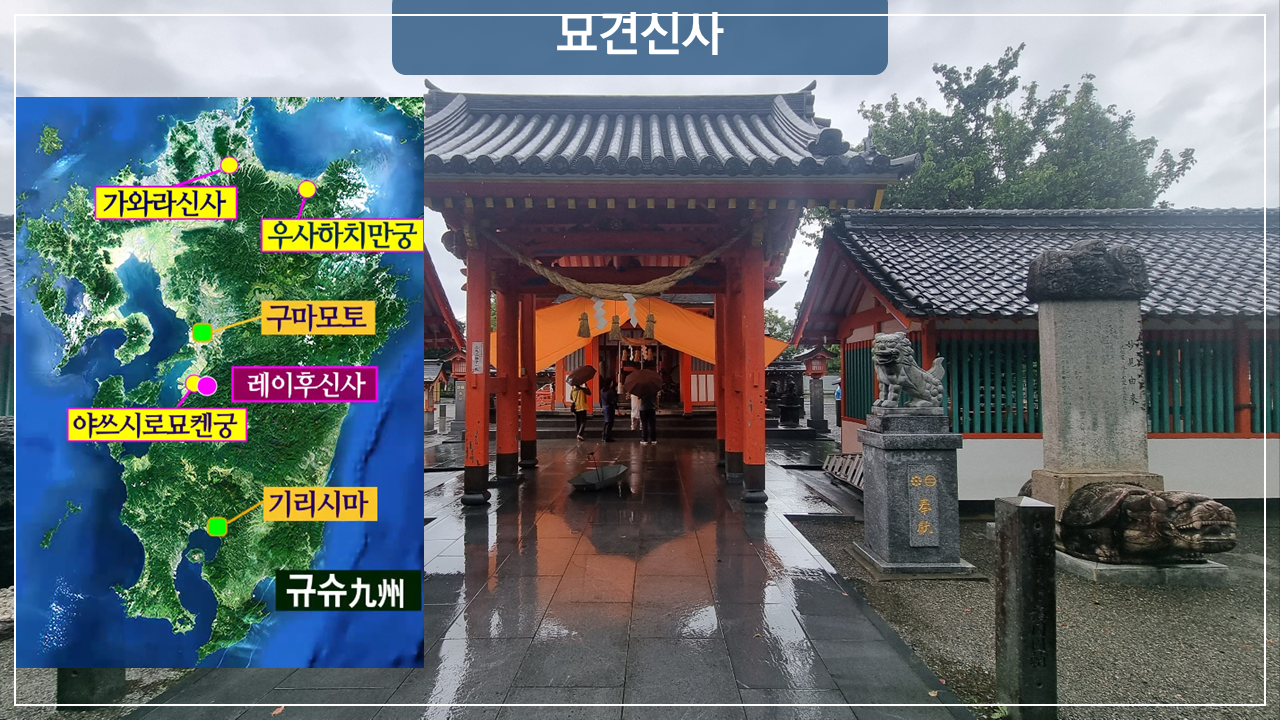

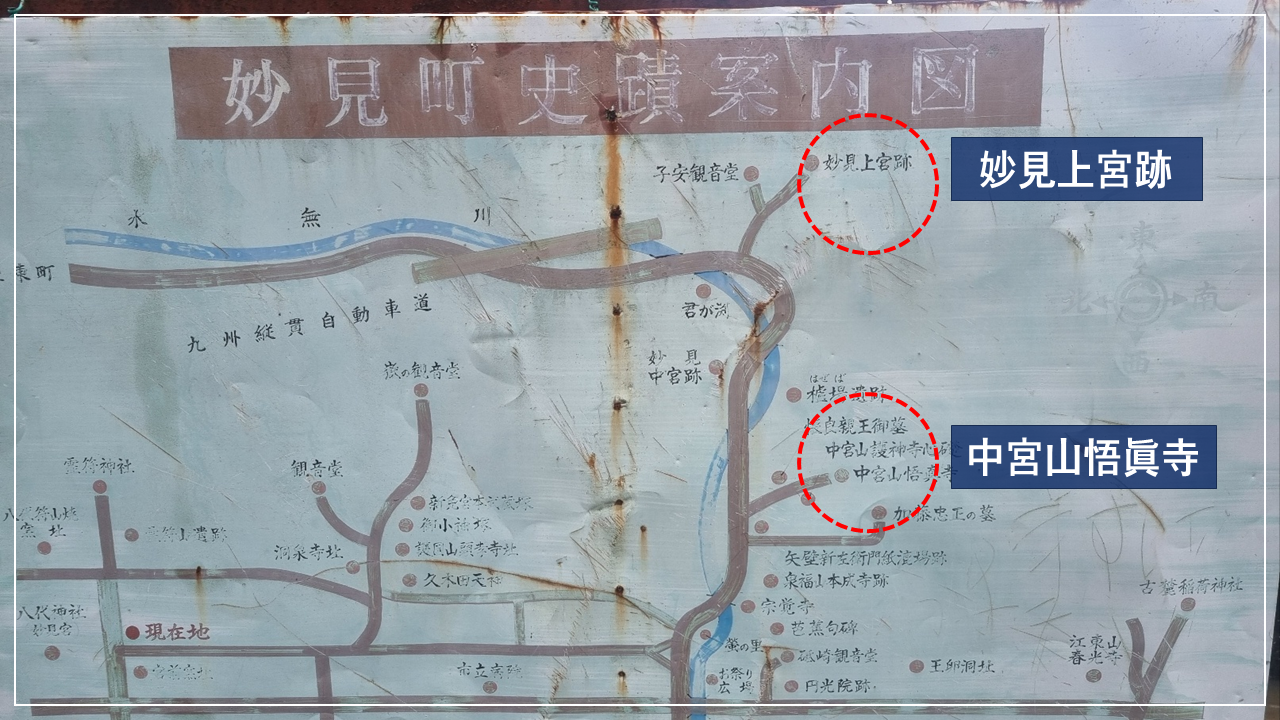

| 한류의 원형 찾기- 일본 큐슈 답사기1 묘견궁 (0) | 2023.09.11 |

|---|---|

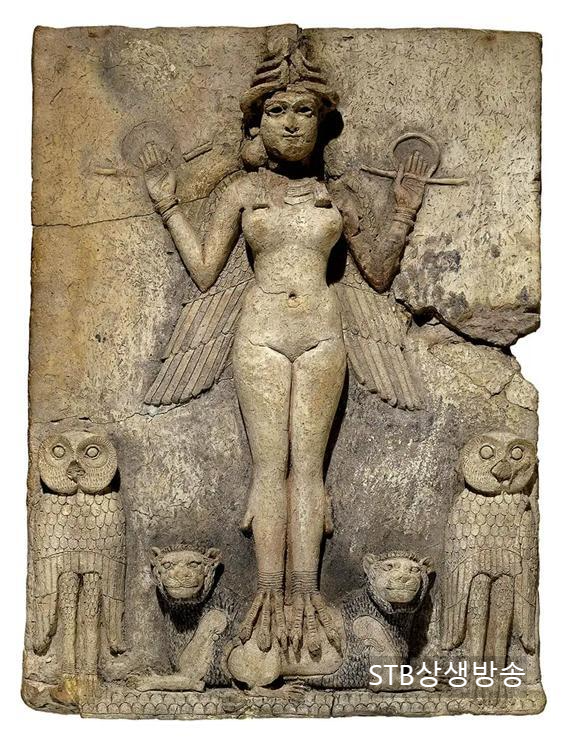

| 이스라엘 여신 문화의 자취- 유일신 문화 ( 인안나, 바알, 아쉐라 ) (3) | 2023.06.19 |

| 한민족의 소도蘇塗 문화 (6)고구려의 선인도랑仙人徒郞 (1) | 2023.05.15 |

| 한민족의 소도蘇塗 문화 (5)대시전의 환웅전, 국조삼신을 모시는 삼성전三聖殿, 불교의 대웅전大雄殿 (0) | 2023.04.21 |

| 한민족의 소도蘇塗 문화 (4) (0) | 2023.04.14 |